“看这筐梭子蟹10倍杠杆平台,凌晨三点刚上岸,下午就能送到你们嘴里!”晨雾未散,茂名博贺港已热闹起来。“电白妹”朱香玲架起手机直播,镜头里是叠着层层海鲜的摊位,刚捞起的金鲳鱼沾着海水,梭子蟹的钳子还在一张一合。

海鲜直播让渔市摆脱传统,迈向数字化台阶。(吴秒衡 摄)

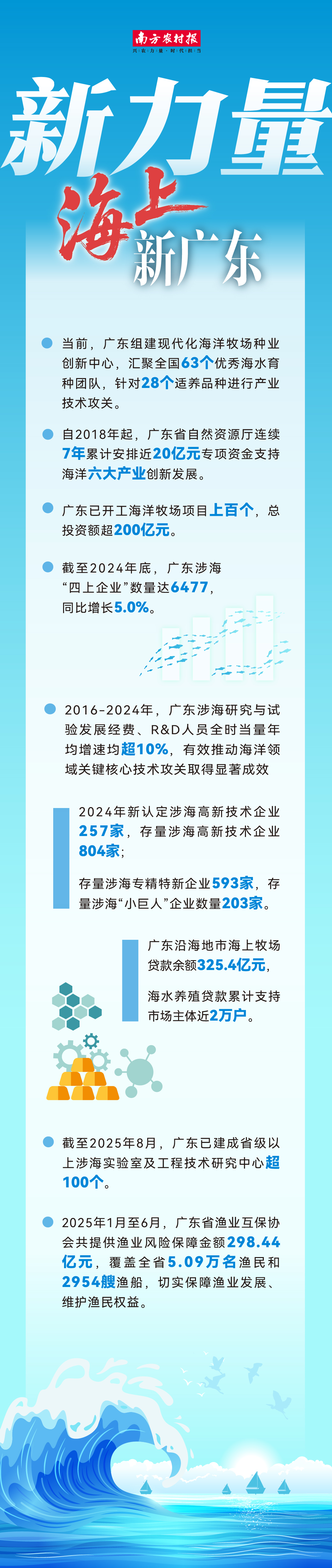

同在广东这条四千多公里的大陆海岸线上,100多个涉海实验室的灯光次第亮起,804家涉海高新技术企业在规划海洋经济新版图。眺望全国,63个科研团队在马不停蹄攻克广东海水种业难题。2024年,广东省主要海洋领域专利公开数达1.76万件,并在天然气水合物、深远海科学、海洋生态等领域突破一批核心技术和关键共性技术。

当直播镜头对准传统渔港,当银行把网箱变成“抵押物”,当协会把分散的产业企业拧成一条绳,广东,这个全国海洋经济第一大省,正以人才为锚、金融为帆、平台为桨,在劈波斩浪中积蓄三股“新力量”,将“靠海吃海”的传统故事,改写为“向海问智、向海赋能、向海聚力”的现代传奇。

人才破茧

从“经验老把式”到“科技新渔民”

“以前养鱼总是看天吃饭,现在养鱼,看屏幕上的数据就行了。”站在湛江流沙湾的“海威2号”养殖平台上,90后“海二代”刘东戈晃了晃手里的平板,水温、溶氧、鱼群密度的曲线正实时起伏。2023年,刘东戈出任广东海威农业集团的总经理,跟着父亲刘定做海上“牧民”。区别于他记忆中“台风一来全打水漂”的深水网箱,脚下3万立方米的“海威2号”用特殊不锈钢锻造,能抗15级台风,智能投饵机根据鱼群摄食频率自动调整投喂量。

同样回乡“耕海”的还有“蚝二代”、新三板上市公司创始人陈洪彬。出生于“台山蚝”蚝苗养殖主产区的他,2022年回到家乡台山,面对“散、乱、小”的蚝产业链直皱眉。陈洪彬做了三件事:投入数百万元建设3000平方米的海鲜冻品加工中心,建设完成台山市第一条液氮冻品生产线;创立“侨小蚝”IP形象;带着生蚝走进各大直播间。2025年3月,传统生蚝销售淡季,他却实现了单场直播销售额破百万。2024年工厂建成投产至今,总体营收规模已超1500万元。

直播与广东海鲜的故事,还发生在如朱香玲这样的“户外主播”身上。“省外的中午前就要发出去,这样他们就能吃到最新鲜的海鲜。”。自今年开渔以来,朱香玲夫妇每天都能在平台上通过视频、直播的方式,卖出300-500斤海鲜。随着直播平台的兴起,如朱香玲这样的主播遍布茂名、阳江、汕尾、广州等沿海地区,隔着屏幕,就能将海鲜卖往全国各地。

天还未亮,茂名博贺码头已挤满“寻鲜”的人群。 (吴秒衡 摄)

刘东戈、陈洪彬、朱香玲等“新渔民”的加入,让广东海洋牧场发展的路子愈发宽广。而通宵达旦实验室内的技术人才,则让广东海洋牧场的基础更加硬核。

深圳潜行创新创始人周长根带领团队建成全球领先的水下智能机器人产业基地,突破水下电机在350米高压、高盐、高腐蚀环境下的稳定运行技术,产品覆盖海洋测绘、应急救援等10多个领域,实现从“中国制造”到“中国智造”的深海突围,全球销量超10万台。

广东省农业技术推广中心海洋渔业试验中心搭建起“拎包入住”的现代化海洋牧场种业创新中心,汇聚全国63个优秀海水育种团队攻关28个适养品种的种业难题。如今,广东在全国率先突破硇洲族大黄鱼、黄金鲹、章红、黄唇鱼、蓝圆鲹人工繁育技术,潮州饶平海鲈实现省内全流程人工繁育,填补了省内空白。数据显示,广东已累计培育国家审定海水新品种18个,数量全国领先。广东在深远海养殖鱼种储备上已跃居全国首位,已发展成为全国性的海水养殖品种创新中心。

近年来,广东海洋育种的发展,助推海洋牧场高质量发展。(柯学潜 摄)

人才,正是“海上新广东”最鲜活的新力量。广东正以“敢为天下先”的勇气、“聚天下英才”的胸怀、“协同共进”的智慧,吸引了一批又一批人才涌入。2016-2024年,广东涉海研究与试验发展经费、R&D人员全时当量年均增速均超10%,有效推动海洋领域关键核心技术攻关取得显著成效。2024年海洋渔业、海洋可再生能源、海洋油气及海底矿产开发利用等领域专利公开数近1.8万项,同比增长9%。全省涉海企业总数突破8万家,涉海“四上企业”数量近6500家,同比增长5%,存量涉海高新技术企业、涉海专精特新企业等数量稳中有升。这些由人才驱动的新成果,正将广东的“蓝色国土”变成“蓝色粮仓”“蓝色钱仓”。

金融赋能

从“贷不到款”到“精准滴灌”

“去年台风过境,我几乎损失了1/3的金鲳鱼,单个网箱受损近100湾,整体损失近5000万。”湛江海边姑娘农业科技有限公司创始人梁欣颖表示,幸好,2023年,她毅然花了580万投保了气象指数保险,成为村里第一位购买海洋渔业相关保险的企业家。“要不是保险赔了1000万,我都不敢想!”

梁欣颖的故事,是广东“金融活水”润泽海洋经济的生动注脚。传统渔业“靠天吃饭”,一场台风就能让一年的努力白费。近年来,广东省金融机构不断推出海洋渔业相关保险,把“不确定的风险”转化为“可量化的保障”。金融活水的注入,不仅“输血”救急,更“造血”赋能。2023年以来,广东发布《2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案》等系列文件,提出实施“金融+海洋”工程,助力形成海洋牧场新增长点,开拓高质量发展新空间。

在珠海万山隘洲海域,现代化海洋牧场“标准海”样板区(隘洲)项目于5月底成功投产,总投资1.2亿,这是我国首个现代化海洋牧场“标准海”样板区。投资建设的珠海市海洋发展集团负责人表示,项目启动时,农行广东珠海分行一口气送来8400万元贷款授信,解了燃眉之急。

金融活水的注入,让“沉睡的海洋资源”变成了“可抵押的资产”。中国人民银行广东省分行创新推出的“海洋渔业贷”“蚝享贷”“塑胶网箱贷”等相继落地;农业银行阳江市分行推出“海洋牧场冷链贷”,单户最高信用额度可达1000万元;茂名农商行推出“再贷款+政府贴息乡村振兴贷”等举措,有效降低企业成本。

当前,广东海洋经济发展中的金融实践呈现出“总量大、创新多、效益好”的特点。截至2024年末,广东沿海地市海上牧场贷款余额325.4亿元,其中海水养殖贷款余额71.4亿元,累计支持市场主体达1.8万户。2024年,广东海上牧场贷款加权平均利率为4.05%,较上一年下降21个基点。

更值得关注的是社会资本与涉海企业的“双向奔赴”。7月底,海洋壹号基金首个项目投资落地,向国联水产子公司广东国美水产食品有限公司投资9500万元。海洋壹号基金是广东首支海洋牧场产业基金,由恒健控股公司旗下广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司牵头组建。截至2025年7月,恒健控股公司共设立海洋牧场相关基金4支,基金认缴总规模21.55亿元。

平台共生

从“单打独斗”到“集群作战”

“生蚝协会像一根‘魔法棒’,激活了湛江整条蚝产业链的活力。”湛江市生蚝产业协会秘书长陈志文认为,协会让湛江市零散的生蚝企业有了抱团发展的平台。2021年7月,湛江市生蚝产业协会宣布成立,成为湛江生蚝产业高质量发展的重要推动力。此后,该协会便带着会员企业打起了“品牌仗”,一方面协助30多家会员单位孵化生蚝自有品牌,另一方面,引导20多家生蚝企业入驻中国蚝都产业融合发展示范区。

陈志文投身生蚝行业15年,致力于将湛江蚝品牌做大做强。(吴秒衡 摄)

如湛江市生蚝协会这样一个个看不见却至关重要的“平台”串珠成链,将广东分散的资源、技术与市场拧成一股绳,推动海洋经济从“零散生长”向“集群跃升”转身。

在广州,另一个“智囊型”平台正在改写海洋经济的创新逻辑。2023年,30家涉海高校、科研院所和企业带着各自的技术、资源和需求聚在一起,成立了广州市海洋产业创新联盟。在这里,高校的实验室成果不再躺在论文里,企业的生产难题能找到技术解药,政策制定者能直接听到市场的声音,海洋规划的蓝图总能踩准产业的脉搏。

而在深圳,“数字平台”正定义未来的交易新范式。深圳国际金枪鱼交易中心,2400多家客户在这里完成从储存、拍卖到结算的全流程,累计交易额突破18亿元,正在努力打造成为金枪鱼物流中心、定价中心、结算中心、标准中心、大数据中心和金融中心。在更前沿的领域,深圳正悄悄孕育着“下一个风口”。依托多家重点涉海单位,深圳建成海洋电子信息、海洋工程装备、海洋能源和深海技术等领域创新载体86个。它们像86个“技术孵化器”,把实验室的新材料和新技术变成实实在在的产品。2024年,深圳11万家涉海市场主体创造了5409亿元的海洋生产总值,占全市GDP的14.7%。

从湛江的蚝田到深圳的“数字渔港”,这些平台像看不见的神经网络,将分散的资源、技术和市场连接成有机整体,为海洋经济注入了最持久的动能。

当清晨的博贺港再次响起直播的吆喝声,当实验室的灯光点亮深海的潜能,当金融活水涌入海洋牧场的每一个细胞——广东的“蓝色新力量”,早已超越了简单的“向海要粮”“向海要钱”。它是传统与现代的深度融合,更是海上新广东的生动注脚,正以开放的姿态,奔涌向更辽阔的未来。

撰文:李思敏 朱洁珊

设计:卢泽宇

来源:南方农村报10倍杠杆平台

富深所提示:文章来自网络,不代表本站观点。